- 25.04.2025

- Kategorie Sprachwissenschaft Forschung im Fokus

Fy fabian! Fluchvermeidung und sprachliche Kreativität im Schwedischen

Ein Beitrag von Steffen Höder

Fluchen ist universell: Soweit wir wissen, gibt es in allen Sprachen Möglichkeiten (und in allen Gesellschaften Anlässe) zum Fluchen. Man versteht darunter in der Sprachwissenschaft, dass ein:e Sprecher:in ein tabuisiertes Wort verwendet, um damit ein Gefühl oder eine Haltung auszudrücken – und nicht, um auf das zu referieren, was im Wortsinne gemeint wäre. Wer mit dem Hammer den Nagel verfehlt und stattdessen den Daumen trifft, ruft also vielleicht auf Deutsch Scheiße!, auf Englisch fuck! oder auf Schwedisch fan! – spricht damit aber weder über Kot oder Geschlechtsverkehr noch über den Teufel, auch wenn das die wörtlichen Bedeutungen wären, sondern drückt Schmerz, Wut oder unangenehme Überraschung aus.

In allen Sprachen wird also geflucht, aber nicht überall gleich: Im Deutschen überwiegen Fluchwörter, die mit Exkrementen zu tun haben; auf Englisch werden häufig sexuelle Fluchwörter genutzt; im Niederländischen spielen Fluchwörter aus dem Bereich der Krankheiten eine Rolle. Und im Schwedischen dominieren zumindest traditionell religiöse Flüche, vor allem Wörter aus dem diabolischen Bereich, also alles, was mit Hölle und Teufel(n) zu tun hat: fan (‚der Teufel‘), satan (‚Satan‘), helvete (‚Hölle‘), jävel (‚Teufel‘). Warum verschiedene Sprachen historisch so unterschiedliche Präferenzen entwickelt haben, ist nicht geklärt und vielleicht auch zu einem guten Teil zufällig. In jedem Fall geht es aber um eine Funktion von Wörtern, die in der jeweiligen Sprachgemeinschaft bis zu einem bestimmten Grad tabuisiert sind. Exkremente, Sexualität und Krankheiten sind als private, intime, körperliche Bereiche für sprachliche Tabus in gewisser Weise prädestiniert. Die religiöse Sphäre ist dagegen stärker von den soziokulturellen Gegebenheiten in der jeweiligen Sprachgemeinschaft abhängig.

Die religiösen Flüche im Schwedischen gehen auf die historisch starke christliche Prägung des schwedischsprachigen Raums zurück. Schweden (bis 1809 einschließlich Finnlands) war traditionell eine monokonfessionelle Gesellschaft, in der die lutherische Staatskirche erheblichen Einfluss auf soziale Normen und individuelles Verhalten ausüben konnte. Mindestens bis ins 19. Jahrhundert war im gesellschaftlichen Denken ein konservativer Protestantismus vorherrschend, der sich (bis 1888) auch in den jährlichen ‚Hausverhören‘ ausdrückte, bei denen Pastoren die Bevölkerung u. a. in ihrer Kenntnis der Bibel und des Katechismus prüften. Abweichende religiöse Vorstellungen wurden lange unterdrückt. Erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts etablierte sich allmählich eine liberalere Haltung des Staates in religiösen Fragen. Das ebnete einerseits den Weg für eine größere Toleranz gegenüber Nicht- und Andersgläubigen, schuf aber auch Raum für strenggläubige Freikirchen wie etwa die Pfingstbewegung.

Trotz dieser Geschichte und obwohl Kirche und Christentum bis heute eine hervorgehobene kulturelle Bedeutung haben, spielen eigentliche religiöse Vorstellungen im öffentlichen Leben Schwedens und Finnlands in der Gegenwart keine nennenswerte Rolle mehr; die Gesellschaften sind heute ganz überwiegend säkular geprägt. Angesichts dessen fällt es heute schwer, sich vorzustellen, wie anders es sich in früheren Jahrhunderten verhielt: Man glaubte an die buchstäbliche Wahrheit der biblischen Geschichten, und man stellte sich auch Hölle und Teufel als etwas Reales vor, mit dem Menschen in Interaktion treten konnten. Insofern war es auch nicht ungefährlich, sie beim Namen zu nennen. Wenn man vom Teufel spricht, kommt er! sagen wir auf Deutsch, wenn jemand zufällig in dem Moment auftaucht, in dem er erwähnt worden ist – heute eine augenzwinkernde Redensart, früher eine ernsthafte Befürchtung. Dieses wortmagische Denken war übrigens nichts exklusiv Christliches, sondern z. B. auch auf den Volksglauben übertragbar: När man talar om trollen så står de i farstun (etwa ‚wenn man über die Trolle spricht, stehen sie schon in der Haustür‘) ist das schwedische Äquivalent der deutschen Redensart. Übrigens war wortmagisches Denken war auch keineswegs auf Diabolisches beschränkt: Das biblische Verbot, den Namen des Herrn nicht zu missbrauchen, gehört letztlich auch in denselben Kontext.

Vor diesem Hintergrund erklärt sich leicht, wie gerade diabolische Wörter im Schwedischen tabuisiert und als Flüche gebraucht werden konnten. Allerdings stellte dieser Umstand fluchwillige Sprecher:innen vor ein praktisches Problem: Ohne Tabu kein Fluch, aber wie soll man die Gefahren umgehen, die mit dem Äußern tabuisierter Wörter – jedenfalls in der eigenen religiösen Vorstellung – verbunden sind? Mit anderen Worten: Wie flucht man, ohne wirklich zu fluchen? Die Lösung besteht in der Nutzung von Tabuvermeidungsstrategien, die darauf hinauslaufen, dass man ein Tabuwort zwar nicht in seiner eigentlichen Form nutzt, aber dennoch genug Hinweise darauf gibt, was man sagen würde, wenn man denn fluchen dürfte.

Meistens sind diese Hinweise in der grammatischen Konstruktion zu finden, in die ein Fluchwort eingebettet ist. Das gilt für viele Sprachen: Wenn z. B. im US-amerikanischen Fernsehen sexuelle Fluchwörter durch einen Piepton ersetzt werden, liefert der Kontext ausreichend Information für die erfolgreiche Dekodierung: What the [BEEP] als what the fuck zu erkennen ist für Amerikaner:innen ein Leichtes. Ohne technische Hilfsmittel, also in prototypischer gesprochener Sprache, bietet sich zum Beispiel die lexikalische Substitution an, also das Ersetzen des Tabuwortes durch ein anderes Wort: Das etwas altmodische was zum Kuckuck verstehen wir im Deutschen auch heute noch als ein getarntes (nicht minder altmodisches) was zum Teufel. Aber es fällt auf, dass die skandinavischen Sprachen und gerade das Schwedische hier besonders vielfältig sind. So kann man fan (‚der Teufel‘) als Fluchwort durch allerlei vordergründig unverdächtige Substantive ersetzen, darunter katten (‚die Katze‘) oder sjutton (‚siebzehn‘). (Wobei: Die Assoziation der Katze mit dem Teufel ist traditionell verankert, ebenso wie zahlenmagische Vorstellungen bestimmte Zahlen eher für diese Funktion qualifizieren als andere.) Im richtigen Kontext, also zum Beispiel nach fy (‚pfui‘) oder vor också (‚auch‘) sind solche Substitutionen leicht zu dechiffrieren: Fy katten! Letztlich kann man in Schemata wiefy X oder X också praktisches jedes Wort einsetzen, ohne dass die Funktion des Fluchens verloren geht – auch Wörter, die es eigentlich gar nicht gibt: Fy fjuttsan!

Im Schwedischen sind Fluchwörter dabei sehr vielseitig einsetzbar. Man kann sie natürlich isoliert ausrufen (fan!) oder mit passenden Partikeln zu Phrasen kombinieren (fy fan! jävlar också!), aber sie können auch als emphatische Elemente in grammatischer Funktion auftreten, zum Beispiel als adjektivische (din jävla idiot, wörtlich ‚du Teufelsidiot‘) oder adverbiale Intensivierer (det var billigt som fan, wörtlich ‚es war billig wie der Teufel‘), aber auch in Konstruktionen mit Fragewörtern (vad fan håller du på med? ‚was zum Teufel tust du?‘) oder als Zweitglieder von Komposita (bilhelvetet, wörtlich ‚die Autohölle‘, gemeint: ‚das Scheißauto‘). Entsprechend gibt es auch viele Möglichkeiten, Substitutionen zu erkennen: Inte sjutton är jag nöjd än! (wörtlich ‚Nicht siebzehn bin ich schon zufrieden!‘, gemeint: ‚Nein, verflucht, ich bin noch nicht zufrieden!‘).

Noch etwas näher dran am tatsächlichen Fluchen ist der Gebrauch von Wörtern, die den vermiedenen Tabuwörtern lautlich ähneln. Dieser Mechanismus ist auch aus vielen Sprachen geläufig. Aus dem Englischen kennen wir Fälle wie darn, heck oder shoot (statt damn, hell oder shit), aus dem Deutschen z. B. Scheibenkleister (statt Scheiße), aus dem Dänischen etwa søren (statt satan). Nach dem Motto: Verfl…ixt, fast hätte ich geflucht. Die Besonderheit im Schwedischen besteht nun darin, dass sich dieser Mechanismus gewissermaßen verselbständigt hat: Wir finden hier eine Vielzahl lautlich modifizierter Fluchwörter, von denen etliche relativ gängig und auch in Wörterbüchern verzeichnet sind: Statt jävlar (‚Teufel‘) finden wir recht häufig jäklar oder jädrar, statt helvete (‚Hölle‘) z. B. helsike oder helskota. Aber auch seltenere Wortbildungen kommen vor, manche davon ad hoc gebildet: jävra oder jäxla beispielsweise, oder auch helsinki (die finnische Hauptstadt auf Finnisch – auf Schwedisch wäre es Helsingfors) und hälsingland (eine schwedische Region). Mit großem Abstand die meisten lautlichen Modifikationen finden wir bei fan: fasen, farao, fabian, fanken, …

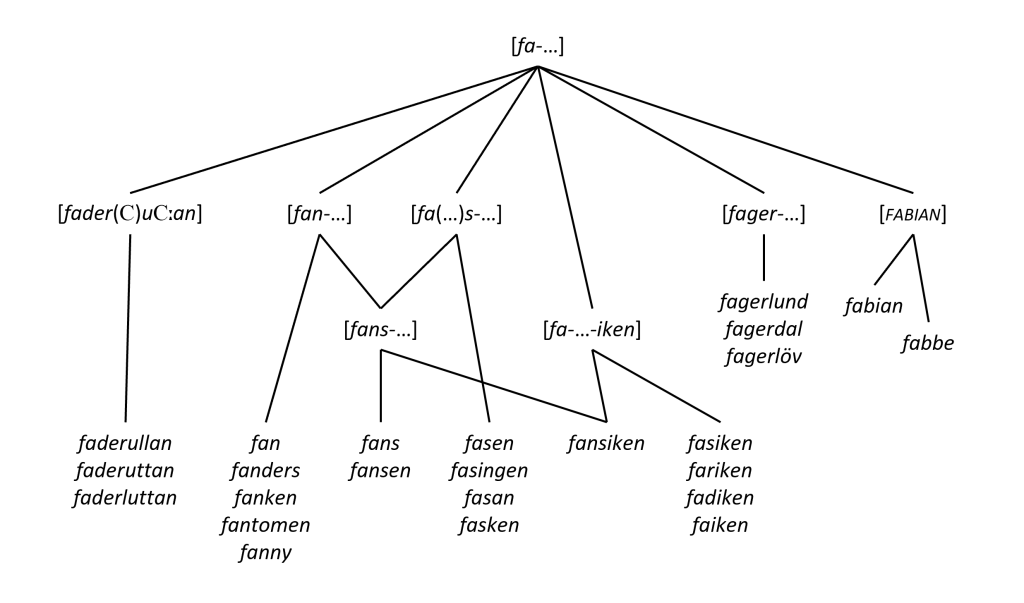

Durch Untersuchungen an großen Korpora werden die sprachlichen Strukturen hinter diesem Phänomen erkennbar. Über die schwedische Korpusschnittstelle Korp lassen sich umfangreiche Korpora analysieren, die einen eher informellen Sprachgebrauch abbilden, in dem Flüche (und Fluchvermeidung) am ehesten zu erwarten sind, z. B. Blogtexte oder Social Media. (Wünschen würde man sich für diesen Gegenstand ein großes Korpus gesprochener Sprache – solche Korpora sind bisher aber noch nicht sinnvoll in den erforderlichen Mengen vorhanden und automatisiert verarbeitbar.) Hier zeigt sich, dass die Tabuvermeidungswörter bestimmten lautlichen Strukturen folgen, dass in diesen Strukturen aber praktisch alles funktioniert: Ein Wort, das mit betontem hel- beginnt und danach zwei unbetonte Silben enthält, kann helvete ersetzen; für jävlar kommen bestimmte Konsonantenverbindungen in der Wortmitte in Frage; und an die Stelle von fan kann eigentlich alles treten, was mit (betontem) fa- anfängt. Es sind sogar so viele Möglichkeiten nachweisbar, dass man ein Netzwerk von Strukturen annehmen kann, in die sich die verschiedenen Varianten einordnen lassen. Besonders häufig sind Varianten mit fan-, fas- oder fans-, aber auch Formen mit der Endung ‑iken sind nicht selten – und dann gibt es noch ein paar Besonderheiten, nämlich das Schema [fader(C)uCːan], bei dem an zwei Stellen Konsonanten eingesetzt werden können (faderullan, faderuttan, faderluttan), das Schema [fager-…], das schwedische Orts- oder Personennamen imitiert (fagerlund, fagerdal, fagerlöv), und Varianten des Namens Fabian (fabian, fabbe). Diese besonderen Formen sind alle nicht sehr häufig – aber viel zu häufig, um reine Zufallsprodukte zu sein; sie sind also auf einem geringen Niveau fest etabliert. Das kann man in einem Netzwerk wie diesem abbilden:

Insgesamt zeigt die Empirie, dass Schwedischsprachige mit dieser Tabuvermeidungsstrategie zumindest als Leser:innen oder Hörer:innen gut zurechtkommen und dass mindestens ein Teil der Sprachgemeinschaft sie auch aktiv selbst verwendet. Ein weiterer Befund ist, dass sich dabei durchaus komplexe lautliche Muster als relevante Strukturen etabliert haben: Die Sprecher:innen können sie erkennen, verarbeiten und nutzen, die Sprachgemeinschaft hat sie konventionalisiert, und sie erfüllen ihre kommunikative Funktion.

Natürlich kann man sich fragen, wozu man Fluchvermeidung heute eigentlich noch braucht. Schließlich haben Teufel und Hölle im weitgehend säkularisierten Skandinavien ihren Schrecken längst verloren, und auch wenn manche:r auch heute noch Fluchen als unschönen Sprachgebrauch empfinden mag, sind im eigentlichen Sinne religiöse Tabus heute im Norden ausgestorben. Aber erstens haben sich die Tabuvermeidungsstrategien nun einmal fest im Sprachgebrauch etabliert (ursprüngliches Tabu hin oder her), zweitens ermöglichen sie ein viel differenziertes Fluchen (ist fan der kräftigere Fluch oder fasiken?) – und drittens erlauben sie einen kreativen, spielerischen Umgang mit sprachlichen Ressourcen, der offenbar einfach Spaß macht.

Warum interessiert mich das?

Ich forsche im Rahmen der sogenannten Konstruktionsgrammatik, die davon ausgeht, dass nicht nur Wörter Bedeutung tragen, sondern genauso auch andere sprachliche Einheiten – größere Strukturen wie etwa Satztypen ebenso wie kleinere Strukturen, also z. B. Teile von Wörtern. Die schwedischen Tabuvermeidungsstrategien bieten aufschlussreiche Beispiele dafür, wie kleine, aber komplexe lautliche Schemata als bedeutungstragende Einheiten genutzt werden können, und zwar auch unabhängig von der konkreten Füllung variabler Komponenten.

Wo kann man mehr lesen?

Die Studie findet sich hier:

- Höder, Steffen. 2023. The Devil is in the schema: a constructional perspective on Swedish taboo-avoiding strategies. In Evie Coussé, Steffen Höder, Benjamin Lyngfelt & Julia Prentice (Hgg.), Constructionist approaches to Nordic languages (Constructional Approaches to Language 37),

81–113. Amsterdam: Benjamins. [https://doi.org/10.1075/cal.37.04hod]

Zu sprachlichen Tabus und Flüchen allgemein:

- Allan, Keith (Hg.). 2019. The Oxford handbook of taboo words and language. Oxford: Oxford University Press. [https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198808190.001.0001]

- Ljung, Magnus. 2011. Swearing. A cross-cultural linguistic study. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Zum Fluchen in den skandinavischen Sprachen:

- Andersson, Lars-Gunnar. 1985. Fult språk. Svordomar, dialekter och annat ont. Stockholm: Carlsson.

- Rathje, Marianne (Hg.). 2014. Swearing in the Nordic countries. Copenhagen, 6 December 2012 (Sprognævnets konferenceserie 2). København: Dansk Sprognævn.

- Teleman, Ulf. 1987. De svenska svordomarna och deras grammatik. Nysvenska studier 67, 15–87.

Steffen Höder ist Professor für skandinavistische Sprachwissenschaft am Institut für Skandinavistik, Frisistik und Allgemeine Sprachwissenschaft der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel.

Rubrik: Forschung im Fokus